コロナに関する空知からの声〜情報発信のあり方について〜

北海道議会議員

うえむら真美

【活動報告】

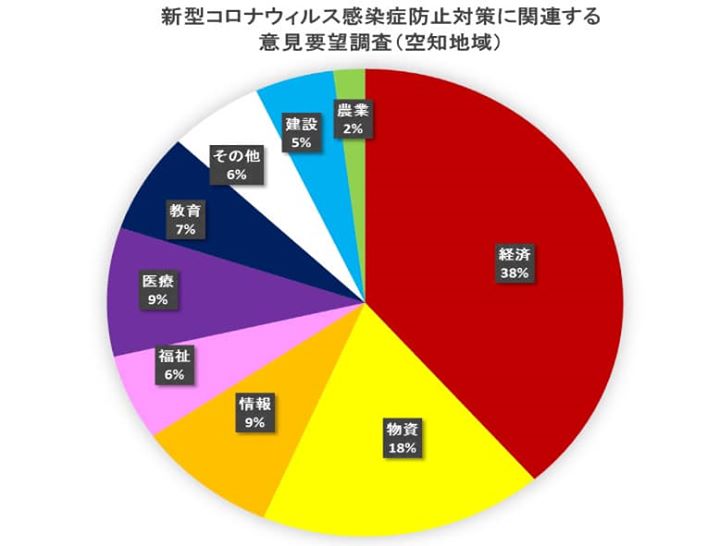

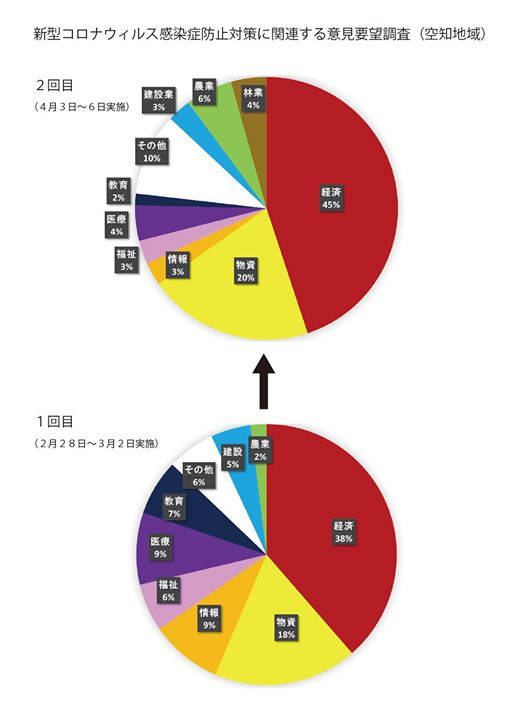

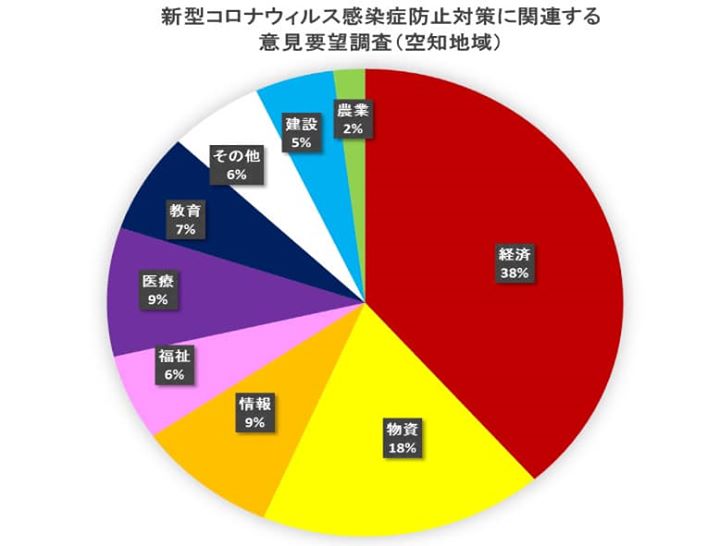

▶︎ 2月28日〜3月3日にかけて空知地域において新型コロナウィルス感染防止対策に伴う地域の意見要望調査を行いました。その結果、1位は地域経済 2位は物資供給 3位は情報のあり方について注目度が高いことがわかりました。

※これまでの投稿では、下記に↓

https://uemuramami.jp/2020/2595/

https://uemuramami.jp/2020/2601/

▶︎ この度は、3番目の情報のあり方についてです

→①各市町村首長と連絡網体制の充実を図れないのか

→②地域の混乱を避けるため報道発表前に各自治体に事前に連絡をしてほしい

→③デマの情報が拡散しないように対応してほしい

→④国・道とも 住民にこまめな情報提供を

等、意見を寄せていただきました。

①について

その後、北海道感染症危機管理対策本部において

総合政策部地域振興局と市町村課では 各14振興局地域政策課と情報共有を行って市町村に連絡(情報発信と各地町村の声を受信する役割)

また、本部員会議では、北海道市長会、町村会の事務局がオブザーバーで出席をし、情報漏れがないように対応をしている状況です。

○この度の定例会においても自由民主党道民会議の代表質問で、情報発信のあり方について、知事に質問。

②について

2月28日に北海道知事から緊急事態宣言、感染を防ぐため道民が直接呼びかけられました。

空知内市町からはもう少し前もって言ってくれればよかったという地域の声をいただきました。それは、例えば天気予報でもそうですが、台風が来るぞ!という予報であれば、前もっていろいろと準備ができる。各市町村でもそれなりの対応を事前に準備出来ればもっと住民への配慮も出来たということでした。何をどうしていいかわからないという、地域、企業、お店がパニックを起こしていたとも伺えました。

〇他いろいろと地域の声を聞いていますと、今回のことだけではなく、情報を発信する者は、最も理解してほしい協力してほしい方々にはまず先に伝えておく必要があると思いました。こういった誰もが予測できない緊急な事態、災害時にこそ、そういった方々との日頃のコミュニケーションが本当に大切になってくるんだなと改めて実感しております。

〇世界各国でもコロナの感染が広がり、なかなか終息が見えない中ですが、昨日国会では、新型コロナウイルス対策として、首相が緊急事態宣言を発令できる法案が成立しました。今回の北海道の事例も踏まえて、緊急事態宣言を発令することになったとしても、各地のパニックを極力防ぐために、事前通達などの対応対策も必要になってくると強く感じています。

③デマ情報の拡散を防いでほしいということですが、この部分は本当に難しいかと思います。なぜなら、発信の出所を追求する役目をどこにしてもらうのか? 市?町?でもない?道でもない?国? どんな税金を投じてそのような対応をすることができるのでしょうか? 行政からはそのようなデマの情報は流れないはずですし。。。デマの情報源というのはどこから発信されているんでしょうか?

〇総務省のデータによると、スマートフォンの普及によってSNSの利用が高まり、若い世代20代は2016年には97.7%がSNSサービスを利用しており、40代50代でも、2012年時点の利用率はそれぞれ、37.1%、20.6%だったのが、2016年にはそれぞれ利用率が80%程度、60%程度となっているとのこと。と、いうことは、今の情報源はなにかしらのSNSからが一番多いのではないだろうか?

〇SNSもFace to Faceでも一緒かもしれませんが、信頼をおける人の発信は信頼度が高いですが、発信源がどこかわからない、また、そんな曖昧な情報を最初から信じない自分自身で調べるといった、情報化社会の中でも情報を見抜く国民プライドが求められているのではないかと思います。

〇今回トイレットペーパーのデマ情報が流れましたがその件に対する正確な情報が北海道のHPなどから配信されています。

↓

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sak/mask20200302.pdf

④住民にこまめな情報提供をということですが

前述に関連して、スマートフォンなどを持っていない人は、TVニュース、新聞、町内で回覧板などが情報源だと思いますが、今はホームページのサイトを通して、SNSの情報を通してという方が多いということ。

【サイトの紹介】

●北海道のコロナに対する情報は

↓

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/singatakoronahaien.htm

●北海道各地の相談窓口

↓

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/hokensho/hokensho.htm

○HPなども文字が多すぎて見難い、必要な情報がどこにあるのかわからないという意見もいただいています。ひとつの事例として東京都のサイトが見やすいと連絡をいただきましたので参考までに掲載します。

https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/?fbclid=IwAR33JqCe-FbqlBjUUKbX4Yg7D3sCt2K_tcbw7evI58TAyJWusuSGUHRQH8U

○この度の機会を利用して

災害時に情報伝達と地方自治体(日本経済評論社)と

まんがで身につく伝える力(PHP研究所)読んでみて。。。

→日本では、世界最先端IT国家創造宣言と掲げ政策を推進し、個人的にもスマートフォンの普及やSNSの利用率は高まっているけれど、なかなか行政サービスの面や災害時、緊急時においての情報発信の活用が追い付いていない現実。SNSのアカウントは全国各自治体のほとんどが所得している。活用の取り組みも一部みられるが住民サービスの向上とまでは至っていない。5G時代に突入する中でこれからの政策提案を強化していきたいと思う。

→伝える力は、謙虚に、聞く、書くといったコミュニケーションが必要になってくる。発信する情報のシステムはこれまでは進んできたと思う。これからは、聞くといった受信するシステムの構築が必須。

→発信力、受信力、その情報には愛情が伴う。ということが心に響きました!

以上、また、長文になってしまいましたが、この度の情報のあり方についての

道や国の対応情報、その後地域現場からの声を含め、私見も加えての回答コメントとさせていただきます。

Facebook